Ketum ALI, Mahendra Rianto Pertanyakan Data Produksi Beras di Indonesia

LOGISTIK memainkan peran penting dalam memastikan produk-produk yang dihasilkan produsen sampai ke konsumen dalam kondisi terbaik. Dengan mengelola arus produk dari produksi hingga konsumsi secara efisien, sistem logistik yang efektif dapat mengurangi kerugian, meningkatkan akses pasar, serta menjamin kesegaran dan kualitas produk.

Ketika Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) didirikan pada Desember 2002, ingin membantu dari sisi rantai pasok produk-produk yang dihasilkan Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

ALI adalah organisasi profesi nirlaba di bidang Supply Chain & Logistics Management (SC&LM) di Indonesia. Keanggotaan ALI terbuka bagi individu Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkarya sebagai praktisi, akademisi, pembuat regulasi, maupun pemerhati bidang SC&LM. Hal ini sesuai dengan Visi ALI, yakni menjadi asosiasi profesi yang terpandang dalam bidang SC&LM di Indonesia. Sedangkan Misi organisasi ALI adalah turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia WNI di bidang profesi SC&LM dan sebagai wadah komunikasi bisnis & industri dalam bidang SC&LM di Indonesia.

Lantas, bagaimana peran dan keterlibatan ALI ketika produk-produk pangan Indonesia sedang mengalami persoalan pendistribusian ke berbagai daerah. Seperti masih terjadi saat ini terjadi kelangkaan beras di pasar-pasar tradisional dan modern.

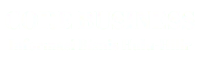

Mengulik lebih jauh, corebusiness.co.id mewawancarai Ketua Umum ALI periode 2021-2026, Mahendra Rianto. Berikut petikannya:

Pendistribusian beras di pasar-pasar tradisional dan modern di Indonesia saat ini tidak merata. Bagaimana Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) melihat persoalan ini?

Sama seperti produk penting dan pokok lainnya, harusnya pemerintah mempunyai treatment khusus. Pada kuartal pertama, secara rantai pasok sudah digambarkan oleh Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Mentan Amran sampai menyebut bahwa Indonesia sudah surplus beras sebesar 4 juta ton, bahkan Indonesia bisa ekspor beras.

Kami berpikir langkah Mentan Amran bisa mempercepat swasembada pangan, khususnya beras, sangat bagus. Itu sebetulnya tidak lepas perencanaan rantai pasok harus berdasarkan data yang akurat. Kalau kami, di pihak swasta, untuk data yang akurat itu tidak boleh ada dua, data itu harus satu.

Karena, dalam perencanaan sebuah produk yang ingin dipasok ke seluruh Indonesia, dari mulai row material sampai barang itu di tangan konsumen, ada sebuah perencanaan, namanya rantai pasok, yang dimulai dari data demand atau data kebutuhan. Negara kita sudah 80 tahun merdeka, pasti sudah tahu data kebutuhan rakyat Indonesia. Jika dikumpulkan demand itu, kita sudah bisa membuat perencanaan rantai pasok.

Misalnya perencanaan dari tahapan produksi, mulai penyediaan benih padi, pupuk, hingga lahan, kan sudah terpetakan. Pemerintah, katanya, telah menyiapkan floating-floating lahan satu juta hektar untuk budidaya padi. Kemudian buat perencanaan waktu tanam padi, perawatan, hingga penanganan panen dan pascapanen.

Presiden Prabowo juga telah melakukan deregulasi pendistrian pupuk dan bibit tidak lagi melalui jalur yang panjang, tapi langsung dari pabrik ke petani. Kebijakan ini sudah benar. Tapi, jika tidak dibarengi dengan pengawasan dan law enforcement ketika terjadi penyimpangan, perencanaan yang bagus menjadi sia-sia.

Bagaimana perencaan hingga eksekusi yang dilakukan pihak swasta?

Kalau kami di swasta mengenal namanya prinsip “Plan, Do, Check, Act” (PDCA). Kalau kita melihat perencanaan yang sudah dibuat bagus tapi eksekusinya tidak berjalan, akhirnya hanya plant, do, and check again, and check again, karena nggak pernah action.

Jika pemerintah punya kebijakan ekonomi makro, maka harus diturunkan ke unit mikro, yaitu para pelaku di sektor pertanian. Misalnya, pupuk dibuat oleh perusahaan BUMN, maka harus diproduksi sesuai dengan demand petani. Kemudian, bibit padi, katanya, sudah diproduksi bibit padi unggul yang masa tanam dan panennya lebih cepat, tapi mengapa masih mengalami kendala.

Selain benih unggul dan pupuk, tanaman membutuhkan asupan air yang cukup. Itu dalam kondisi cuaca normal. Jika sedang musim hujan, tentunya kita sudah bisa prediksi, karena perubahan iklim sudah bisa diketahui oleh BMKG. Ketika musim hujan produksinya tidak maksimal, ini bisa jadi ada kesalahan. Salah satunya, data yang diterima pemerintah itu benar atau tidak.

Kementan berpatokan data dari BPS, meskipun ada pihak-pihak yang meragukan data tersebut. Menurut Anda?

Dari dulu data BPS diragukan kevalidannya. Ini masalah klasik. Saya tidak tahu, data BPS ini apakah data politik atau data aktual.

Kami, dari pihak swasta, urusan data menggunakan jasa pihak ketiga untuk meriset akurasi data. Misalnya, setiap awal tahun kami membuat Indonesia Logistics Industry Outlook, kami bekerja sama dengan perusahaan riset dari luar Indonesia. Datanya juga nggak kaleng-kaleng.

Kementerian Pertanian juga bisa melakukan pendataan sendiri. Karena Kementan mempunyai jaringan dinas-dinas dan lembaga lain di seluruh Indonesia.

Di tengah surplus beras, mengapa harga beras di tingkat konsumen naik?

Faktor ini perlu dilihat channel distribusi beras, mulai dari pabrik, distributor nasional, sub distributor, distributor, dan terakhir warung atau pengecer. Pengecer sendiri ada pengecer modern dan tradisional.

Sekarang pemerintah, katanya, sudah diterobos channel distribusi berasnya melalui jaringan distribusi Bulog ke penjuru daerah. Bulog juga diberikan tugas untuk membeli gabah langsung dari petani dengan harga sesuai HPP. Kebijakan makro pengadaan dan pendistribusian itu sudah dibuat, jika masih terjadi kelangkaan dan harga beras di tingkat konsumen masih tinggi, pasti masih ada masalah.

Harga menjadi stabil ketika supply stabil. Harga bergerak naik ketika demand-nya lebih besar daripada supply. Ketika demand lebih besar dibandingkan supply, harga beras pasti naik. Tapi, sekarang supply bisa memenuhi demand, mengapa harga beras naik?

Menurut Anda?

Saya melihat ada data yang tidak akurat yang disampaikan ke pimpinan paling atas. Data itu tidak sesuai dengan kondisi ril yang terjadi di lapangan.

Sebagai supporting logistik, apakah ALI dilibatkan dalam pendistribusian beras?

Kami bukan pemegang kebijakan dalam hal pendistribusian beras. Kami sudah menggelar diskusi dan FGD terkait mekanisme arus pendistribusian barang menjadi lancar ke seluruh Indonesia, untuk meminimalisir disparitas harga barang. Hasil diskusi dan FGD itu sudah kami disampaikan ke pemerintah. Dari asosiasi logistik yang lain juga melakukan hal yang sama.

Jika pada pelaksanaannya ada pihak-pihak yang melakukan pekerjaan tidak sesuai tupoksi, maka akan terjadi persoalan lagi.

Kalau kami, di pihak swasta, mendapat tugas rantai pasok barang, kemudian dinilai gagal menjalankan tugas, sehingga terjadi kelangkaan stok barang di suatu daerah, konsekuensinya dipecat.

Keanggotan ALI dari bidang logistik apa saja?

Asosiasi ini lebih fokus kepada rantai pasok barang. Contohnya, baru-baru ini kami menyelenggarakan diskusi dengan Kementerian Perdagangan supaya produk-produk yang dihasilkan Indonesia bisa bersaing dengan produk-produk dari negara lain.

Kita juga membahas tingginya biaya logistik di Indonesia dibandingkan biaya logistik negara lain. Di situ kita petakan. Misalnya, mungkin karena produksi produk kita lebih banyak di wilayah Jawa. Sehingga ketika kita mengirim barang dari Jawa ke wilayah Indonesia timur, ketika kembali ke Jawa angkutan logistik itu tidak membawa barang muatan apapun. Di situlah faktor munculnya biaya logistik yang tinggi.

Kita sedang meminta kepada pemerintah untuk membuat peta jalan distribusi barang menjadi lebih efisien dan murah. Tahun 2008 ALI bersama asosiasi lain sudah membuat Sistem Logistik Nasional, yaitu blue print logistik dan road map rantai pasok di Indonesia, yang kemudian dibuatkan Perpres.

Tetapi, setelah Sistem Logistik Nasional tersebut dikuatkan dalam bentuk Perpres, sepuluh tahun kemudian tidak dijalankan secara khaffah alias tidak menyeluruh, totalitas, dan sempurna. (Syarif)